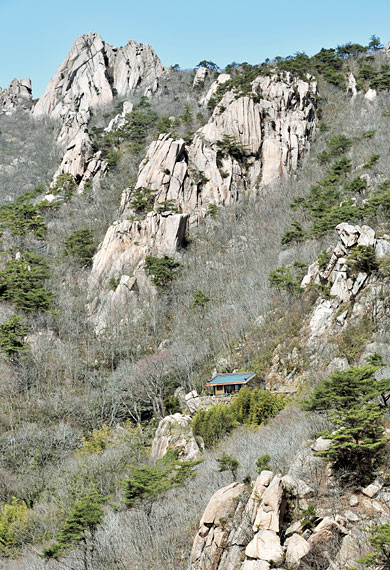

절벽 위 ‘무소유 암자’… 산과 하나되네

| 전남 영암 월출산 |

| 박경일기자 |

전남 영암에 대해 말하자면, ‘달(月)’을 빼놓을 수 없는 일입니다. 영암에서는 모정마을의 운치 있는 정자 풍영정 위에도, 선암마을의 초가지붕 위에도 희고 맑은 달이 떠오릅니다. 달이야 다른 곳에서도 매양 볼 수 있는 것이지만, 영암에서 만나는 달은 어쩐지 다른 곳에서 보는 그것과는 다릅니다. 한 번이라도 영암 땅에서 흥건한 달빛에 몸을 적셔본 적이 있다면, 그곳의 달이 더 밝기도 하거니와 정취도 남다르다는 것쯤은 금방 알게 되리라 믿습니다. 영암의 달을 극적으로 만드는 것이 바로 월출산입니다. 어둠에 잠긴 월출산 암봉 뒤편에서 달이 떠오르면, 영암의 들판에는 희고 맑은 달빛이 가득 고여 출렁거립니다. 사실 월출산은 영암을 대표하지만, 월출산이 온전히 전남 영암의 것만은 아닙니다. 월출산의 4할쯤은 전남 강진의 땅인 탓입니다. 그럼에도 ‘강진의 월출산’ 대신 ‘영암의 월출산’으로 꼽히는 것은 비단 점유 면적 때문만은 아닌 듯합니다. 아마도 그것은 영암이 월출산의 서쪽에 있기 때문이겠지요. 월출산을 중심으로 보자면 강진은 동쪽에, 영암 땅은 서쪽에 있어 ‘월출(月出)’, 즉 달이 솟는 모습은 산의 서쪽인 영암에서만 볼 수 있으니 말입니다. 같은 산이라도 ‘보는 자리’에 따라 ‘달이 돋는 산’이 되기도 하고, ‘달이 지는 산’이 되기도 한다는 깨달음이 새삼스럽습니다. 사실 월출산만큼 ‘보는 자리’에 따라 전혀 다른 모습으로 다가오는 산도 드물지 싶습니다. 영암의 들녘에 우뚝 솟은 월출산은 가까이 다가서 보면 기기묘묘한 암봉과 힘찬 능선에서 단단한 뼈와 근육질의 기운이 느껴집니다. 반대로 멀리 물러서 보면 가로막는 다른 능선이나 산자락의 간섭도 없이 들판 너머로 월출산의 전신이 통째로 눈앞에 펼쳐진답니다. 월출산에 들어 근육질 암봉에 비밀처럼 숨겨진 암자에 오르고, 그 산 아래 고즈넉한 옛 마을을 찾고, 더 멀찌감치 물러서 건너편 산 능선의 차밭까지 찾아갔던 것은, 거리를 좁혀가며, 혹은 넓혀가며 월출산을 만나보기 위한 것이었습니다. 그렇게 찾아간 곳 중에서 가장 아름다웠던 곳은 바로 월출산 아래 마을들이었습니다. 월출산 자락의 마을에는 농촌의 피폐와 개발의 삽날에 다 잊혔다 여겼던 이야기들이 아직도 성성하게 살아있었습니다. 둥싯 떠오른 달빛의 정취에 이끌려 살랑살랑 봄바람 속에서 옛 마을의 돌담을 따라 산책을 나선 길. 교교한 달빛과 함께 이따금 멀리 컹컹 개 짖는 소리도 따라왔습니다. 골목길의 서너 굽이를 돌았을 때 담 안쪽의 낡은 고택의 마당에 환하게 핀 꽃을 달고 있는 매화나무 한 그루가 달빛을 받아 희게 반짝이고 있었습니다. 밝은 달 아래 돌담 너머로 번지는 그윽한 매화향기. 아, 그야말로 완벽한 봄 밤이었습니다. 영암·강진=글·사진 박경일기자 |

'가던 길 멈추고' 카테고리의 다른 글

| 너무나 아찔한 세상에!!~ 단디! 단디!!!| (0) | 2010.06.08 |

|---|---|

| 황룡사터,1-그리움으로 뒤돌아보는 (0) | 2010.06.07 |

| 대구방짜유기박물관 (0) | 2010.06.04 |

| 이름이 뭐니? 1 - 때죽나무 (0) | 2010.06.03 |

| 용미리석불상 (0) | 2010.06.02 |